日本コンタクトレンズ協会は、9月1日(月)に「『コンタクトレンズの日』メディアセミナー」を実施。同協会は、コンタクトレンズを安全に、快適に使用してもらうため、さまざまな普及・啓発活動を行っている。今回、同協会は「コンタクトレンズの日」(9月10日)を前に、第11回目となるコンタクトレンズユーザーの実態調査に加え、初の試みとして行った、近年注目が高まる「アイフレイル(加齢による視機能の衰え)」に関する実態調査の結果を発表した。

人生100年時代の今、軽度な心身の衰えを感じはじめる40~50代、いわゆる“プレフレイル世代”において、「見えづらさ」の早期発見と適切なケアの重要性が注目されている。メディアセミナー当日は、慶應義塾大学 医学部 眼科学教室教授・教室主任 根岸 一乃先生による「アイフレイル」に伴う継続的な受診や適切なケアにつなげるための取り組みや、遠近両用コンタクトレンズの有用性についての講演も行われた。

日本コンタクトレンズ協会 副会長 佐藤隆郎氏より、「2025年コンタクトレンズユーザー実態調査」と「アイフレイル実態調査」の発表が行われた。

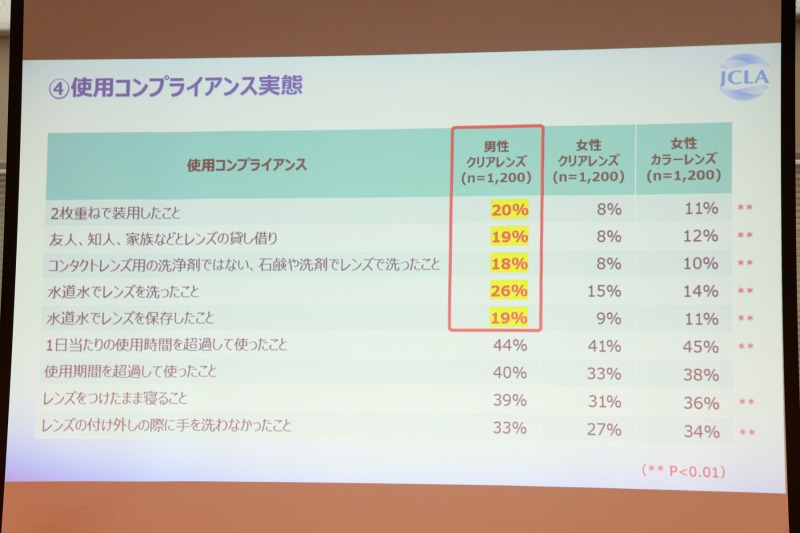

コンタクトレンズユーザー実態調査の結果について、佐藤氏は「全体として、昨年から大きな変化はなかった。購入時の眼科受診は『購入するたびに眼科を受診する』がわずかに上昇。購入場所も『眼科や眼科併設のコンタクトレンズ販売店』が上昇するが、「友人・家族からもらった・借りた」も8%でコンプライアンスが守れていない。眼の異常(重症)に関して男性クリアレンズ使用者が著しく高く、コンプライアンスと相関があった」と総括した。

また「3割以上が目に対する『不安』を感じているが、『不具合・不都合』は感じておらず、受診の優先順位が下がっていると考えられる」とし「コンタクトレンズ使用の継続的な啓発&不安があっても行動に移らない層への啓発」が必要、と話した。

アイフレイル実態調査については「アイフレイルの認知は約3割にとどまり、7割は『言葉すら知らない』状況。見え方としては、特に近くの見え方に不満を持つ方が多い」などと総括した。今後の課題としては「40代前半からの予防的眼科受診の啓発&遠近両用コンタクトレンズを含む適切な老視矯正への理解促進・利用拡大」が必要だと伝えた。

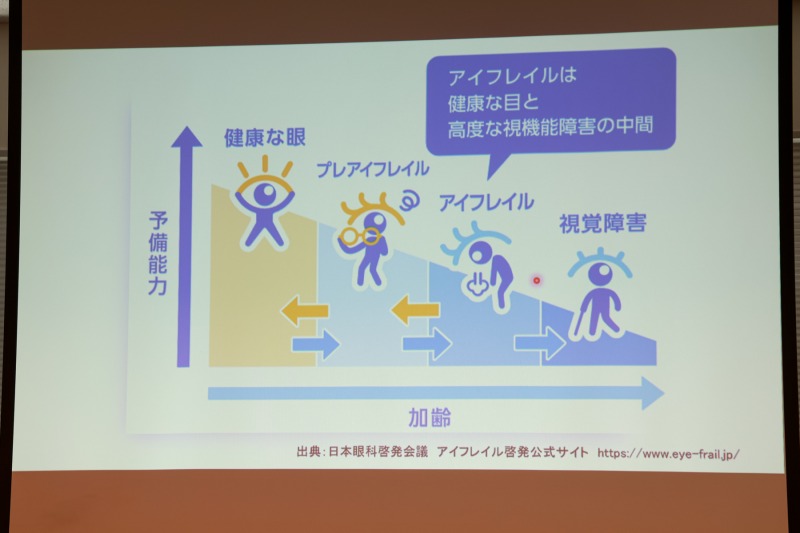

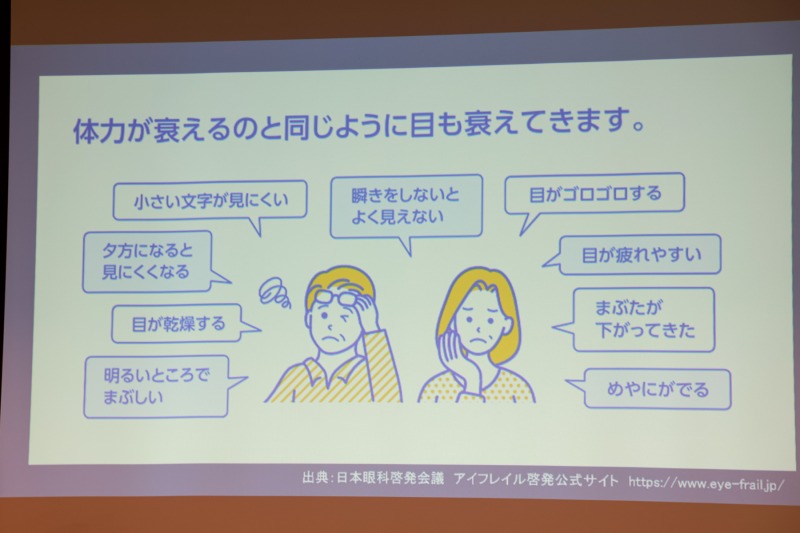

慶應義塾大学 医学部 眼科学教室教授・教室主任 根岸 一乃先生は「なんとなく見えにくいと感じていませんか?-アイフレイルと40代からの老眼(老視)対策」と題した講演を行った。アイフレイルについて、根岸氏は「40代になると、体力が衰えるのと同じように目も衰えてきます。知らない内に、読書の機会が減っていたりとか、運転を避けたりとか、歳のせいとして諦めていることがあるかもしれません。これがアイフレイルに繋がってきます。こういった状況を放置すると、視覚障害になってしまいます。アイフレイルという健康な目と高度な視機能障害の中間の時期に対処をすることによって、視機能障害に進むことを防ぐ効果があります」と解説。

また、アイフレイルの原因となる病気として、老視(老眼)、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症を挙げた。つぎに、根岸氏は老視にフォーカスを当て、ピントが合う距離(近点)が年齢とともに遠くなることから近くが見えにくくなる、と説明。

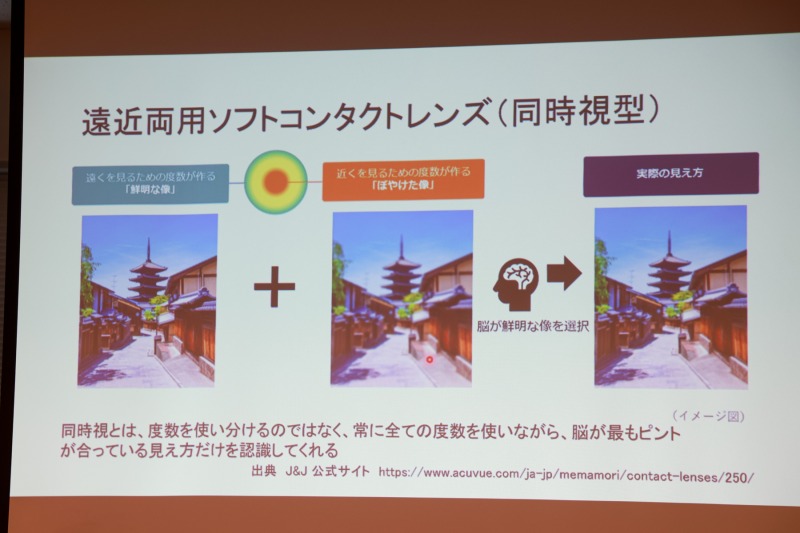

老視の治療としては、メガネは老視用メガネなど、コンタクトレンズは遠近両用コンタクトレンズとモノビジョンの2種類があると紹介した。コンタクトレンズ装用者の老視対策としては、メガネ併用(コンタクトレンズ+老眼鏡)、モノビジョン(片目遠く用、片目近く用)、遠近両用コンタクトレンズ(遠くも近くも同時に見える)といった選択肢があることを伝えた。

中高年世代における遠近両用コンタクトレンズのメリットについて、根岸氏は「アクティブなスポーツに支障をきたさない」「細かい作業に抵抗がなくなる」「細かい文字を読みやすくなる」といったものを挙げた。

講演の総括としては、「老視の治療方法には、メガネ・点眼薬・手術・コンタクトレンズなどがあるが、現状においてメガネまたは遠近両用コンタクトレンズが第一選択」「特に日本では、遠近両用コンタクトレンズの利用率が低いことが課題」「自分に合った老視対策を、眼科医と相談しながら選ぶことが大切」と話し、具体的な老視の対策や今後の課題を示した。