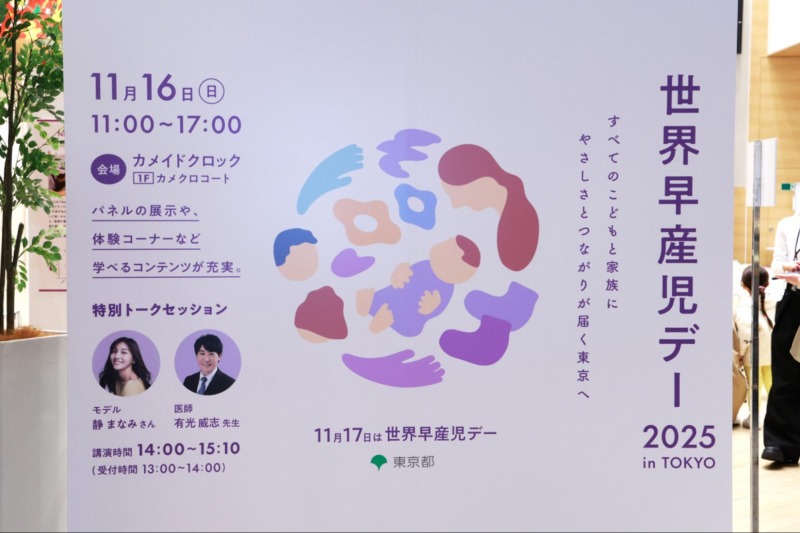

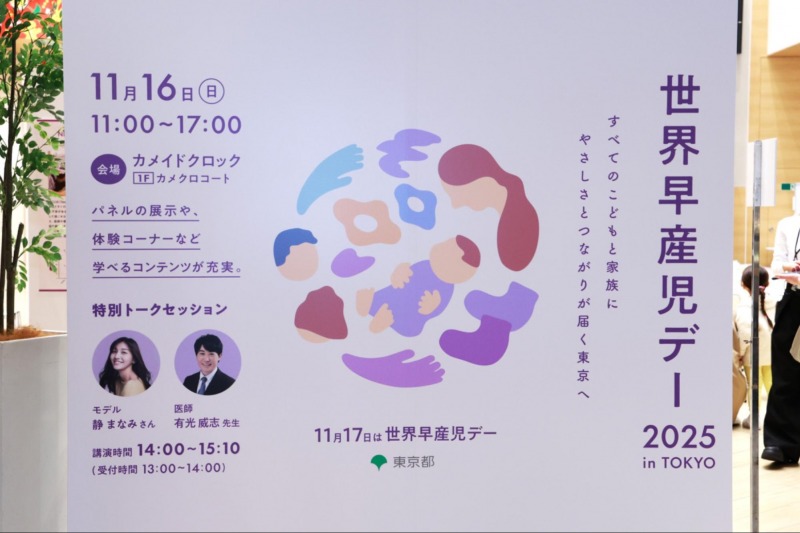

東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課は11月17日の世界早産児デーにあわせ、普及啓発イベント「世界早産児デー2025 in TOKYO〜すべてのこどもと家族にやさしさとつながりが届く東京へ〜」が都内で実施した。

「世界早産児デー」は、2008年にヨーロッパのNICU家族会(EFCNI)及び提携している家族会によって制定。現在、100カ国以上の国々で、多くの個人や団体が様々な活動やイベントに参加して、早産児やその家族を支援するための取り組みをおこなっているとのこと。

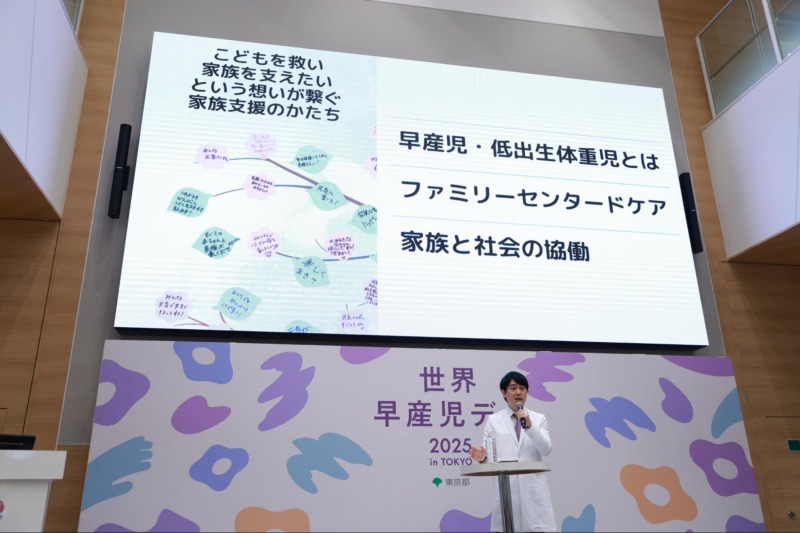

まずは慶應義塾大学医学部小児科学教室専任講師日本NICU家族会機構代表理事を務めている有光威志先生が登壇し早産、早産児に関する基礎知識や支援の重要性、実際の早産児や家族の声などを紹介した。

有光先生は早産について講演をおこない、世界早産児デーや早産児の家族に対して、「私たちひとりひとりの立場や役割や価値観は異なりますが、お互いを尊重して思いやって支え合う社会になってほしいなと思っています。私たちのあたたかい心というものが、あたたかい人間関係やあたたかい社会につながるといつも思っています。僕がいつも生まれた命に触れて感じることは、私たちの思いはひとつで、子供を救いたいそして家族を支えたいということです」とメッセージを送った。

その後モデルで早産経験者の静まなみさんと有光先生のトークセッションがおこなわれた。静氏は「今回は私自身の早産の経験と悩むこと、早産についてまだまだ知らないこと、たくさんあるので、みなさんと一緒に勉強して理解を深めていけたらいいなと思っています」とあいさつした。

静氏は実際の早産についての詳しい状況、入院時やその際の気持ちなどをトーク。「赤ちゃんを見た時に、思ったよりも小さくて早産で産んでしまったという現実が湧いてきた。出産してホッとして赤ちゃんも泣いてくれて嬉しい気持ちはあったんですけどこれから大丈夫かなという不安な気持ちもありました」と当時を思い出しながら話していた。

有光先生は「早産というのは誰にでも起こること、それは特別な理由がなくても起こる可能性があるということを、みなさんに知っていただけると良いのかなと思っています」と口に。

さらに、「早産に関わる医療的関連については医学的に様々なことが分かってきているところなので、妊娠出産を考えるような方はきちんと定期的に産科の方に受診していただきたい。静さんの場合は切迫早産ですがきちんと医療機関にかかっていただいたので静さんとお子さんと一番良いタイミングで出産ができたんじゃないかなと思っております」と知識や情報が得られる環境の大事さを語った。

最後に静氏の「私は夫やパートナーの方が一番理解してあげることが大事だと思ってるんですけど、私自身早産にならないと、経験しないとわからないことが多かったので、今日のこのようなイベントがもっとみなさんに知ってもらえたら良いのかなと思います」とコメントし、イベントは締め括られた。

会場内にはステージイベントのほか、早産や家族支援に関する理解を深めるパネル展示やNICUを再現したコーナー、赤ちゃん人形を抱っこできる体験コーナーも設置されていた。