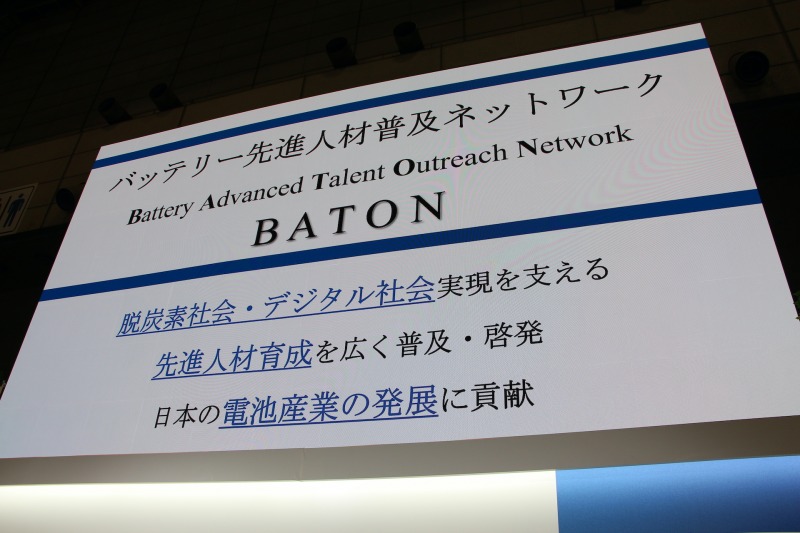

幕張メッセで開催中の「CEATEC 2025」初日となる10月14日、一般社団法人 電池サプライチェーン協議会(BASC)が新たな全国ネットワーク「バッテリー先進人材普及ネットワーク(BATON)」の設立を発表した。

電池産業の成長を支える次世代人材の育成を目的としたもので、経済産業省、大学、高専など産学官が連携し、日本のものづくりを支える人材基盤の強化に乗り出す。

“バトン”でつなぐ、電池産業の未来

BATON(Battery Advanced Talent Outreach Network)は、関西を中心に実施されてきた「関西蓄電池人材育成等コンソーシアム」を全国に広げる取り組みだ。これまで関西では、高校・高専向けの教育プログラムを展開し、電池づくりの基礎やリサイクルの仕組みを学ぶ教材を開発。参加校は30校、受講者は延べ1,600人に上る。

登壇したBASCの好田博昭会長は、「このBATONを通じて、より多くの学生が電池産業に興味を持ち、将来の仲間として参画してもらえることを期待しています」と宣言。「脱炭素社会とデジタル社会の実現を支える次世代の先進人材を育成する」という想いを込めて、“バトン”という名称がつけられたという。

教育現場と産業界をつなぐ仕組みを全国へ

BATONの設立により、これまでの教育プログラムを全国規模で展開する体制が整う。事務局はBASCと一般社団法人電池工業会(BAJ)が担い、GSユアサ、トヨタバッテリー、パナソニック エナジー、PPSなど、国内主要メーカー4社が幹事企業として参画。今後、教材開発や教育支援を通じて、文系・理系を問わず幅広い層の人材が電池産業に関わるきっかけをつくる。

好田会長は「電池産業は資源から設備、リユース・リサイクルまで裾野が広い。総合力の塊とも言える産業であり、その中で自分の強みを発揮できる人を増やしたい」と語った。11月下旬には第1回会合を開催し、参画機関の体制や活動方針を固めていく予定だ。

高専・大学・企業──それぞれの立場から寄せられた期待

プレスイベントには、教育・行政・産業の各分野から登壇者が集結した。

独立行政法人 国立高等専門学校機構の学務統括参事・小林幸人氏は「蓄電池分野はカーボンニュートラル時代のキーデバイスであり、世界的にも人材育成が急務。高専としても引き続き教育の現場で尽力していく」と語った。

また、早稲田大学の所千晴教授は、大学で開講している「電池工学概論」について紹介。「産学連携で14回の講義を実施し、学生の満足度も非常に高い。現場見学を通じて“ものづくりのリアル”を体感できる機会になった」と手応えを語った。

さらに、経済産業省 商務情報政策局の野原諭局長も登壇し、「蓄電池産業の競争力の源泉は人材。2030年までに国内で150GW(ギガワット)の電池製造基盤を確立するためには、3万人規模の電池関連人材が必要です。BATONの取り組みはその実現に直結する」と述べ、産学官連携の重要性を強調した。

日本の“電池立国”を支える人づくりへ

今回の発表は、BASCが目指す「電池サプライチェーンの強化」という大きなテーマの一環でもある。BASCは原料確保から再利用までを一貫して支える仕組みづくりを進めており、BATONはその“人の側面”を担うプロジェクトだ。

一般社団法人 電池工業会の只信一生会長は、イベントの最後に「電池は単なる商品ではなく、設備・資源・人の総合力。日本の製造業が再び力を取り戻すために、教育と産業が一体となることが欠かせません」と呼びかけた。

電池産業の現場で働く技術者の知識や経験が次世代へと受け継がれ、未来の“ものづくり”へとつながっていく。BATONという名の通り、会場には確かに“バトンを渡す”熱意が感じられた。

教育と産業の“バトン”が未来を動かす

再生可能エネルギーやEVの普及が進むなか、電池産業は日本の競争力を左右する重要な分野となりつつある。CEATECの熱気の中で生まれた新しい連携「BATON」。それは、未来のエネルギー社会を支える若き力を育てるための、確かな一歩といえそうだ。

一般社団法人 電池サプライチェーン協議会:https://www.basc-j.com/