武蔵野大学(東京都江東区)は2026年4月、大学院「ウェルビーイング研究科」を新設する。2024年に世界初(同大学調べ)の「ウェルビーイング学部」を立ち上げた同大学にとって、今回の研究科開設は次のステップとなる。

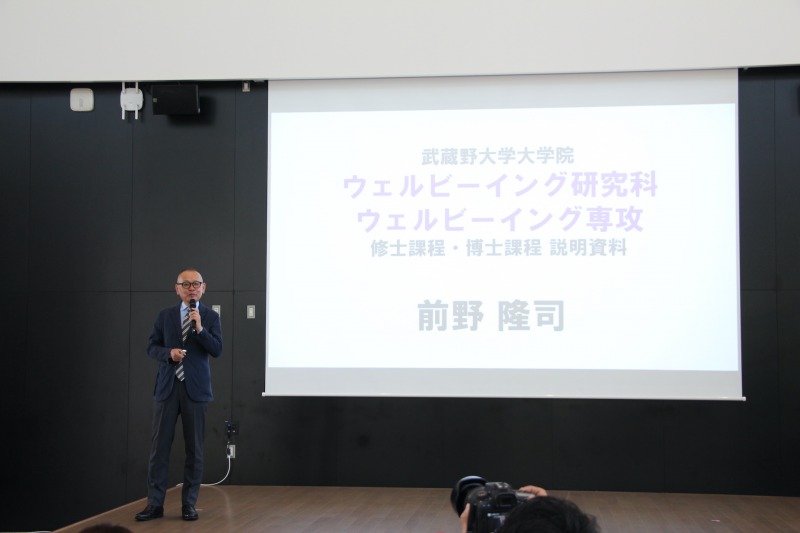

8月29日に開かれた記者発表会には、小西聖子学長、研究科長就任予定の前野隆司氏(慶應義塾大学名誉教授)、さらにゲストとして日立製作所フェロー/ハピネスプラネットCEOの矢野和男氏が登壇。

「AI時代に求められる『幸福』を追求する学び」をテーマに、社会課題と教育の未来について熱く議論が交わされた。

未来への希望を育む学びに

冒頭の挨拶で小西聖子学長は、ウェルビーイングの概念が仏教精神にも通じると指摘。「戦争や災害、差別などが絶えない中で、ウェルビーイングを冠した学科を設立することには大きな意義がある」と語った。

また「社会人が仕事とウェルビーイングの関わりを学び直し、未来への希望を育む場にしたい」と述べ、幅広い層に開かれた教育を強調した。

ウェルビーイングは課題解決のキー

研究科長予定の前野氏は「現代は課題の時代」と切り出し、格差や貧困、戦争、環境破壊、パンデミックなど数々の社会課題を列挙。その上で「ウェルビーイングが課題解決のキーになる」と強調した。

心理学研究の成果として「幸せな人は視野が広く、利他的で、創造性が高い。つまり幸せな人は“いい人”」と紹介し、こうした人材が課題解決をリードすると説明した。

研究科は、以下の4本柱で構成される。

「知る(科学的ウェルビーイング)」

「突き詰める(哲学的ウェルビーイング)」

「感じる(感性的ウェルビーイング)」

「つくる(創造的ウェルビーイング)」

哲学者から科学者、実践家まで多様な教員が集い、社会人が学びやすい夜間・土曜の授業やオンライン対応も導入。さらに科目等履修制度を設け、学び直しやリスキリングにも応える。

前野氏は「松下村塾のように多様な人材が集い、世界の課題を解決していく場を目指す」と意気込みを語った。

AIは人間を拡張する起爆剤に

ゲストスピーカーの矢野和男氏は、20年以上にわたりAIとビッグデータを活用して幸福を研究してきた立場から発言。「AIの登場により、誰もが世界中の知識にアクセスできる時代になった。分断を乗り越え、創造性を広げる起爆剤になる」と期待を示した。

一方で「決断し責任を負うのは人間にしかできない。AIは人の知や力を増幅するツールであり、人とAIが渾然一体となって課題解決に挑む時代が来る」と述べ、人間本来の役割を強調した。

AI時代に変わる教育のかたち

トークセッションでは、小西学長が「AIは教育を根本的に変える」と指摘。「知識を分断する旧来型の大学から脱却し、体験や人との出会いを重視する柔軟な教育が必要」と語った。

矢野氏も「AIリテラシーは必須だが、最終的に人を動かすのは人。体験や感情のやり取りは人間にしかできない」と応じた。前野氏は「資本主義が限界を迎える中で、ウェルビーイングを軸に新たな課題解決の方法を見いだしたい」と述べ、三者がそれぞれの視点から教育と社会の未来像を示した。

すべての生きとし生けるものが幸せでありますように

発表会の最後に前野氏が示したスライドに掲げられていたのは、「すべての生きとし生けるものが幸せでありますように(May all beings be well and happy)」というメッセージ。

小西学長は「人の役に立つことが人を支える。利他の精神を大切にすることがウェルビーイングの根幹にある」と呼びかけ、社会人に向けて「学びたい時に入学し、仕事や研究に活かしてほしい」と研究科の活用を促した。

2026年に誕生する「ウェルビーイング研究科」。AIと共存しながら新しい幸福のかたちを模索するこの学び舎が、社会にどのようなインパクトを与えていくのか注目が集まる。